ここでは環境計量士試験対策として、電気加熱原子吸光分析と冷蒸気原子吸光分析を扱う。

「電気加熱原子吸光分析」とは?

電気的に加熱制御できる炉の中に、試料溶液を入れ 乾燥→灰化→原子化して原子吸光分析する方法のことを電気加熱原子吸光分析という。

この方法の特徴の1つは高感度であること。フレーム原子吸光分析法やICP発光分析法よりも検出下限が低く、ICP-MSに匹敵するほどの低濃度の測定が可能。

その一方で、元素や試料の種類によって乾燥・灰化・原子化温度が異なり、誤った温度設定及び時間設定をしてしまうと、目的元素の揮発や試料溶液の突沸が起きてしまうといったデメリットもある。

電気加熱炉

電気加熱炉は “ちくわ” の形をした黒鉛製の発熱体(グラファイトチューブ)が一般的で、これに電流を流して加熱する。

※「JIS K 0121 原子吸光分析通則(以下、規格)」には「発熱体は黒鉛製又は耐熱金属製とする」と書いてあるが、実際のところ黒鉛製以外の発熱体は市販されていない。しかし、試験では「耐熱金属製(タングステ, モリブデン)」がたびたび出題されるから要注意だ!

図のように、ちくわ(発熱体)の上部にある小さな穴からマイクロピペットを使用してサンプル(試料溶液)を注入する。

ちくわ(発熱体)に電流を流して、ちくわ内部の試料溶液を乾燥→灰化→原子化する。

内部で原子化された元素は、ランプからの光が通る軸方向に滞留するため、光路中の原子濃度が高くなり、感度が上昇する。

ちくわ(発熱体)内部の酸化防止、測定後の試料蒸気の排出のため、アルゴンガスや窒素ガスなどの不活性ガスをちくわ(発熱体)内部に流す。

「冷蒸気原子吸光分析」とは?

試料溶液を還元気化、または加熱気化して得られた水銀の原子蒸気を原子吸光分析する方法のことを冷蒸気原子吸光分析といい、水銀専用原子吸光分析装置は、この方法で分析を行う。

還元気化は、試料溶液に還元剤を加えて溶液中の水銀イオンを金属水銀(ガス状)に還元し、水銀蒸気を発生させる。

加熱気化は、試料を加熱して気化した水銀を捕集管に捕集し、水銀をその他の測定に悪影響を与えるガスと分離する。分離後、捕集管を加熱して水銀を気化させる。この方法を「加熱気化ー金アマルガムー冷蒸気方式」とよぶ。

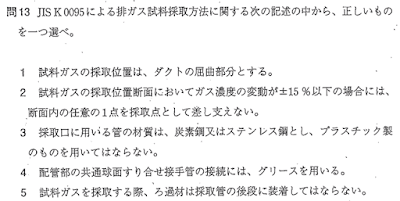

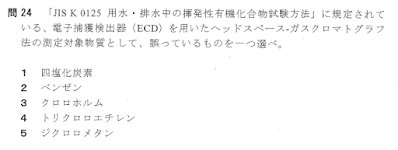

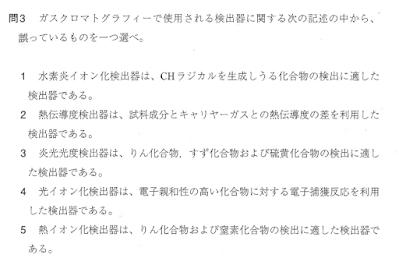

【過去問演習】

〔解説〕

1.正しい記述。

規格〔5.3.2

電気加熱方式の原子化部〕には “発熱体は黒鉛製または耐熱金属製とする”

と記載されている。

2.正しい記述。

規格〔3.定義 m 〕には

“水銀専用原子吸光分析装置は試料中の水銀を還元気化又は加熱気化して発生する水銀蒸気を原子吸光分析する水銀専用の測定装置”

と記載されている。

3.正しい記述。

規格の〔5.8 附属装置 d 〕には

“水素化物発生装置は試料溶液中の分析対象成分を還元してきた以上の水素化合物とし、フレーム又は加熱吸収セルに導入する装置”

と記載されている。

4.正しい記述。

規格の〔5.3.1 フレーム方式の原子化部 a 〕には

“予混合バーナーに用いるフレームの種類は、アセチレン・空気、アセチレン・一酸化二窒素、水素・アルゴンなどとする”

と記載されている。

5.誤った記述。

規格〔5.3.2 電気加熱方式の原子化部〕には

“酸化防止、試料蒸気などの移送のため、アルゴン、窒素、アルゴン及び水素の混合ガスなどを炉の中に流す”

と記載されている。

グラファイト炉は酸化によって劣化してしまう。そのため、アルゴンや窒素ガス窒素ガスなどの不活性ガスをチューブ内に一定方向に流す必要がある。

以上より正解は5

〔解説〕

(ウ)の還元気化原子吸光法は全水銀が分析対象成分なので、選択肢は1と3に絞られる。

そもそも原子吸光分析法は金属成分が分析対象。硫化物イオンは金属ではないから、選択肢の1と5は誤り。

以上より、正解は3

〔解説〕

1.正しい記述。

イオン化干渉に関する知識が問われている。フレーム及び電気加熱炉中で原子がイオン化すると、基底状態の原子が減少する。原子吸光は基底状態の原子による吸光を測定する方法だから、基底状態の原子の減少は吸光度の低下を招く。

一般論として、アルカリ金属はイオン化ポテンシャル(イオン化エネルギー)が低く、陽イオンになりやすい。そして、温度が高いほど原子や分子の熱運動が活発になり、イオン化に必要なエネルギーが供給され、イオン化は促進される。

2.正しい記述。

アルミニウムは難分解性酸化物を生成するため、アセチレン-空気フレームでは感度が低く、定量は困難。したがって、JIS

K 0102〔58.2 フレーム原子吸光法

注(5)〕に示すように、多燃料フレームにして還元性を強めたほうが高感度が得られるため、高温フレーム(アセチレンー一酸化二窒素フレーム)を適用する。

3.誤った記述。

還元剤により容易に還元気化できる元素はカルシウムではなく水銀。

4.正しい記述。

規格〔3. 定義 n〕には

“加熱気化ー金アマルガムー冷蒸気方式は、試料中の水銀を加熱気化しして原子蒸気とし、水銀捕集管で濃縮後これを加熱し、得られた原子蒸気を原子吸光分析する方式”

と記載されている。

5.正しい記述(高度に専門的な知識)。

分析化学便覧には

“硫黄の主な共鳴線が180.7nmの真空紫外部にあるため、通常は陽イオンの測定による間接法が用いられる”

と記載されている。

※原子吸光で測定可能な波長は、200nm~800nm。

※「陽イオンの測定による間接法」とは、試料中のS化合物を硫酸イオンとし、これに塩化Baを添加して硫酸Baを生成する。これを溶解、原子吸光法にてBaを測定し、間接的にSの濃度を求める方法。

以上より、正解は3

〔解説〕

1.誤り。

「発熱体」と「乾燥過程の温度」は、電気加熱方式。

2.誤り。

「バーナーの種類」は、フレーム方式。

3.誤り。

「助燃ガス」は、フレーム方式。

4.「イオン化過程の時間」というものは存在しないはず...誤りだとは思うが保留。

5.「発熱体の材質」と「灰化過程の温度」は電気加熱方式。

「シースガス」が曲者。シース(sheath)とは(刃物の)鞘、(道具の)覆いといった意味で、原子吸光におけるシースガスとは、試料が原子化される際に炉内部で他のガスや酸素と混合するのを防ぎ、原子化された原子が拡散するのを防ぐ役割を担うらしい。いずれにせよ、電気加熱方式。

正解は5

〔解説〕

空欄の「ア」には、「原子化」が入るから、選択肢は2と3に絞られる。

空欄の「イ」には、「耐熱金属」が入る。「タングステン」と「アルミニウム」のうち耐熱金属はタングステン。

光学系の測光方式には、シングルビーム方式とダブルビーム方式があるから、空欄の「ウ」にはダブルビームが入る。「自己反転」はバックグラウンド補正方法の1つ。

以上より、正解は「イ」