「JIS B7983 排ガス中の酸素自動計測器」に関する設問は頻出ですから、しっかりと準備をして試験に臨みましょう。リンク先のページに基礎事項をまとめておきました。

これから設問を見ていくわけですが、選択肢1~3の正誤判定は難しく、規格の隅々まで記憶していない対処できません。ですから、選択肢の1~3はとりあえず保留にして、先に選択肢の4と5を見ていきます。

選択肢4

電気化学式の一方式に、ジルコニア方式がある。

基本中の基本です。

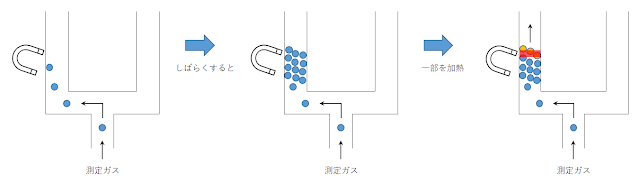

「JIS B7983 排ガス中の酸素自動計測器」に規定されている計測器は、酸素の常磁性を利用する磁気式と、酸素の電気化学的酸化還元反応を利用する電気化学式の2つに大別されます。ジルコニア方式は、後者の電気化学式を利用する計測器で自動車などで幅広く用いられています。

したがって、これが正解です。

選択肢5

計測器の性能試験について、干渉成分の影響に関する項目は含まれない。

干渉成分に関する設問は過去に何度も出題されています。

磁気方式は一酸化窒素の影響を受け、ジルコニア方式は未燃焼ガスの影響を受けます。そのため、磁気方式には一酸化窒素が含まれたガスを、ジルコニア方式には一酸化炭素(未燃焼ガス)が含まれたガスを試験用ガスとして用いて、干渉成分の影響について試験を行う必要があります。(規格7.(8))

したがって、選択肢5の記述には誤りがあります。

1.校正ガスは原則としてゼロガスにはJIS K 1107(高純度窒素)の2級以上のものを用いる。(中略)ジルコニア方式では、最大目盛値の10%程度の酸素を含む窒素バランスの混合ガスを用いる。(規格8.4)

2.ダンベルとは、石英など酸素に比べて磁化率の非常に小さい材料を棒の両端に付けたもの。(規格3)

3.干渉影響試験を行う際は、指示値と使用測定段階(レンジ)の最大目盛値との比率を算出する。(規格7(8))